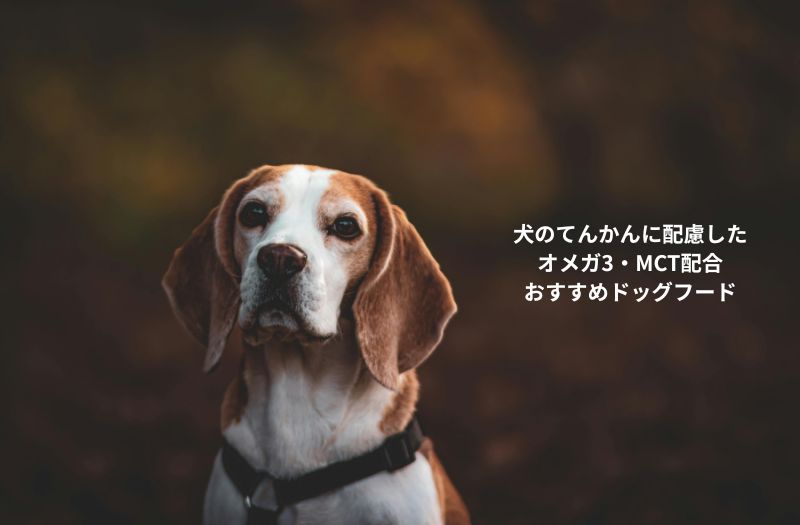

「去勢手術のあと、急に体重が増えてきた気がする…」そんな声をよく耳にします。ホルモンバランスの変化により、手術後の犬は太りやすくなる傾向があります。

この記事では、そんな悩みに応える去勢・避妊後用として最適なドッグフードの選び方と、太りやすい体質をサポートできるおすすめ商品7選をご紹介します。

去勢・避妊後に太る理由とは

犬は去勢・避妊手術を受けた後、性ホルモンの影響が減少することで基礎代謝が落ち、食欲が増す傾向があります。そのため、以前と同じ量のごはんやおやつを与えていると、徐々に体重が増加してしまうことも。

特に小型犬や運動量が少ない犬では、太りやすさが顕著に現れやすいため注意が必要です。

こうした理由から、去勢・避妊後の体重管理では「同じ量を与え続ける」のではなく、運動量や年齢に合わせてエネルギー量を見直すことが大切になります。

次の章では、毎日のごはんの与え方やおやつの調整など、食事管理で意識したいポイントを具体的に整理します。

ホルモンバランスの変化は、体だけでなく気持ちの変化にも影響を与えることがあります。 去勢・避妊後に見られる性格や行動の変化についてはこちらの記事をご覧ください。

👉 避妊・去勢後の犬の性格変化と接し方のポイント

食事管理の必要性と見直しのタイミング

去勢や避妊後の犬は、ホルモンバランスの変化によって体の代謝や食欲に影響が出やすくなります。

見た目にはわかりにくい変化でも、体重の増加につながる可能性があるため、できるだけ早い段階で食事の内容の見直しとカロリー管理を意識して行うことが大切です。

太る前にフードを切り替えるのが理想

手術直後から数週間以内に代謝が落ちはじめ、食欲が増す犬も少なくありません。

体重が増えてから慌てて対処するよりも、あらかじめカロリー控えめのフードに切り替えておくことで、余分な脂肪をためこまずにすみます。予防的な切り替えが、太りにくい体をつくる第一歩です。

手術後は体重が増えやすくなるため、カロリーを抑えつつ満足感のあるフードが効果的です。すでに太り始めている子には、肥満対策向けのドッグフードも選択肢に入れてみてください。

体重増加を防ぐカロリー管理のコツ

去勢・避妊後は基礎代謝が下がり、今までと同じ食事量でも体重が増えやすくなります。おやつやトッピングを含めた一日の摂取カロリーを把握し、適正量を意識しましょう。

低脂肪フードや高たんぱく・低GI素材を選ぶと、満足感を保ちながら余分な体脂肪の蓄積を防ぎやすくなります。

去勢後フードはいつまで?切り替え時期の目安

去勢・避妊手術後のフードは、おおよそ6か月〜1年を目安に与え続け、体重や体型が安定してきたタイミングで通常フードやシニア用に移行します。

🐾 手術〜3か月

基礎代謝が急激に下がりやすく、早めに去勢・避妊用フードへ切り替えることで体重増加を予防。

🐾 3〜6か月

週ごとの体重測定で増減を確認し、運動量も合わせて調整。

🐾 6か月〜1年

体型が落ち着いていれば、通常フードへの段階的な切り替えを検討します。

成長期(〜1歳)は極端なカロリー制限を避け、骨格の発達を妨げないよう注意。

成犬期(1〜7歳)は体重管理を最優先し、去勢後用または体重管理用フードを継続。

シニア期(7歳〜)では、関節や臓器への負担を減らす栄養バランスを意識し、シニア向けフードへの移行を検討しましょう。

このように月齢・体重・活動量を総合的に見ながら、愛犬のペースに合わせて少しずつ調整することが大切です。

ありがちな失敗例と防ぎ方

去勢・避妊後フードの切り替えで多い失敗は、急な変更で食欲不振や下痢を起こすこと、体重増加を恐れて給餌量を減らしすぎることです。

新しいフードは1週間ほどかけて少しずつ混ぜ、愛犬の体調や排泄を確認しながら調整しましょう。定期的な体重測定も忘れずに行うことで、体調変化に早く気づけます。

また、避妊・去勢後の体には不要な着色料や人工保存料、低品質な副産物ミールなど、余計な添加物が多いフードは避けましょう。体重管理だけでなく、長期的な健康維持にもつながります。

量やおやつ、運動量を整えるだけでも体重はコントロールしやすくなりますが、それでも太りやすい子・なかなか増えない子がいるのも事実です。

その場合は、フードそのものの中身を見直すことが近道になります。続く章では、去勢・避妊後に選びたいドッグフードの栄養バランスやチェックしたい成分をまとめます。

食物アレルギーのある犬では、タンパク源を限定したフードを選ぶなど配慮が必要です。

👉 犬のアレルギー性皮膚炎について詳しくはこちら

フードに含めたい栄養素と成分

去勢・避妊後の犬は、代謝の低下や食欲の増加により体脂肪がつきやすくなる傾向があります。そのため、日々の食事では体重管理を意識した成分や、消化・代謝をサポートする栄養素を積極的に取り入れることが重要です。

避妊・去勢後におすすめのフード成分とは?

手術後の犬におすすめなのが、L-カルニチンや不溶性・水溶性食物繊維、そして血糖値の急上昇を抑える低GI素材です。L-カルニチンは脂肪をエネルギーに変える代謝をサポートし、食物繊維は便通を整えつつ満腹感を与えてくれます。

これらの成分が含まれたフードは、体重増加を防ぐうえで大きな助けになります。

オメガ3やビタミンEなど、皮膚・被毛の健康維持に役立つ成分を含むフードを選ぶと、毛並みや皮膚トラブルの予防にもつながります。

👉 毛並み改善におすすめのドッグフード3選

高たんぱく・低脂肪のバランスが重要

筋肉量の維持は基礎代謝を高める鍵となるため、良質な動物性たんぱく質をしっかり摂ることが大切です。一方で、脂肪の摂りすぎは体脂肪の蓄積につながるため、カロリーが過剰にならないよう脂質を控えめに設計されたフードを選びましょう。

栄養バランスの取れた食事が、手術後の体づくりを健やかに支えてくれます。

ヒューマングレードの安心品質を選ぶ

ヒューマングレードとは、人が口にできる基準で原材料や製造工程を管理した品質のこと。避妊・去勢後は体重や代謝が変化しやすいため、安全性と栄養バランスの整ったフードを選ぶことで、体調の安定と無理のない体重管理が可能になります。

原産地やロットの追跡が明確だと、切り替え時の比較もしやすく安心です。

満足感が続く食事設計を意識する

低カロリーでも満足感を得るには、噛み応えのある粒形や腹持ちを良くする食物繊維、質の高いたんぱく質が大切です。しっかり噛める粒や、水分を含んで量が増える原料を取り入れることで、適正量でも空腹感を和らげられます。

粒の大きさや形状を選べる製品であれば、咀嚼時間が増えてより満足度の高い食事が期待できます。

犬種や体格によっても体重管理の注意点は少し変わります。小型犬は代謝が早くおやつの影響を受けやすいため、量より回数を工夫して。大型犬は関節への負担を減らすため、体重増加には特に注意しましょう。

たんぱく質はしっかり、脂質とカロリーはやや控えめ、適度な食物繊維やL-カルニチンなどで体重管理をサポートする――このあたりが、去勢・避妊後のフード選びで押さえておきたい基本の条件になります。

ただ、パッケージだけを見てこれらをすべてチェックするのはなかなか大変です。そこで、この条件を満たしやすいフードの中から、去勢・避妊後の体型維持に使いやすい7商品を厳選しました。

次の章で、それぞれの特徴と「こんな子に合いやすい」というポイントを紹介していきます。

着色料や人工保存料など不要な添加物を避け、必要に応じてグレインフリーを検討するのも一つの方法です。

👉 無添加ドッグフードの本当の意味とは

去勢・避妊後におすすめのドッグフード7選|市販品も紹介

去勢・避妊後の体質に配慮したおすすめドッグフードを7つご紹介します。それぞれの特徴を比較しながら、愛犬にぴったりのフード選びの参考にしてください。

プロマネージ 避妊・去勢している犬用は、手術後に代謝が落ちやすく体重が増えがちな愛犬のために作られた総合栄養食です。低脂肪・低カロリー設計で、豊富な食物繊維が満腹感をサポート。

さらに尿石リスクに配慮したミネラルバランスで、健康的な体型維持と消化吸収を助けます。小粒タイプで食べやすく、日常の体重管理に悩む飼い主さんにも安心して選ばれているフードです。

モグワンは、チキンとサーモンをたっぷり使用した高たんぱく・グレインフリーのプレミアムドッグフードです。去勢・避妊後に太りやすくなる愛犬の体型維持を意識し、余計な添加物を使わず、低脂肪ながら必要な栄養素をしっかり補給できます。

野菜や果物、海藻などもバランス良く配合され、消化サポートや皮膚・被毛ケアにも配慮。素材の品質と嗜好性が高く、健康とおいしさを両立したフードを探している飼い主さんに人気です。

ロイヤルカナン ミニ ステアライズドは、小型犬の避妊・去勢後の体重管理を目的に設計された総合栄養食です。満腹感を得やすい特別な繊維ブレンドと、適切に抑えられた脂質・カロリーで、体型を維持しながら必要な栄養をしっかり補給できます。

さらに、皮膚と被毛の健康をサポートする栄養素や、消化吸収を考えたレシピも特徴。嗜好性が高く、去勢・避妊後の小型犬の健康維持とおいしさを両立したフードとして人気があります。

ヒルズ サイエンスダイエット アダルトライト チキン(1~6歳用)は、脂肪を抑えながらも必要なたんぱく質をしっかり補給できる成犬向けライトフードです。チキンを主原料にしており、消化にやさしいレシピで胃腸への負担を軽減。

1〜6歳と活動的な年齢を対象としており、カロリー過多になりがちな成犬の体重管理に向いています。小粒タイプで噛みやすく食べやすいのも特徴。肥満傾向が心配な飼い主さんにおすすめの一品です。

運動量が落ちやすい去勢・避妊後の犬に配慮した、高たんぱく・低脂肪設計のドッグフードです。鶏肉や七面鳥など動物性原料を中心に使用し、筋肉量を維持しながら体重管理をサポートできる点が特長といえます。

炭水化物量を抑えたレシピのため、太りやすくなった時期の食事見直しにも取り入れやすく、活動量が少なめな犬にも向いています。切り替え時は急に量を変えず、便の状態を見ながら徐々に調整すると安心です。

このこのごはんは、去勢・避妊手術後に増えやすい体重やお腹の不調が気になる愛犬のために作られた国産プレミアムフードです。

脂質を控えめにしつつ高たんぱくを意識し、鶏ささみや青パパイヤなど消化に優しい素材で、体型管理と健康維持を両立したい飼い主さんにぴったりの一品で、毎日の主食として続けやすいです。

避妊・去勢後の体型変化に配慮した、低脂肪・高たんぱく設計の体重管理フード。チキンを主原料とし、プロバイオティクスで消化をサポート。

筋肉維持に必要な栄養を効率よく摂れるうえ、腸内環境を整えるための食物繊維も配合。信頼される獣医師推薦ブランドで、健康的な体型維持に役立てられる商品です。

去勢・避妊後のドッグフードに関するよくある疑問

去勢や避妊をすると愛犬の体質や食事の管理に関して、さまざまな疑問が出てきます。飼い主さんからよく寄せられる質問にわかりやすくお答えします。

(タップで回答)

去勢・避妊後はすぐにフードを切り替えた方がいいですか?

はい、可能であれば手術後すぐのタイミングで切り替えるのがおすすめです。体の変化が始まる前に、カロリーや脂肪分が抑えられたフードに変えることで、体重の急増を防ぎやすくなります。

(タップで回答)

去勢・避妊後はどのくらい太りやすくなりますか?

個体差はありますが、手術後は代謝が落ちて“太りやすくなる”傾向があります。今までと同じ食事量でも太ってしまう子が多いため、フードの見直しや運動量の調整が大切です。

(タップで回答)

去勢・避妊後のフードは一生続けなければいけませんか?

必ずしも一生ではありません。年齢や体型に応じて、シニア用や療法食への切り替えも検討します。ただし、太りやすい体質は維持されることが多いため、低カロリー設計のフードを基本に考えるのが安心です。

(タップで回答)

去勢・避妊後のフードはいつまで続ければいいですか?

一般的には術後6ヶ月〜1年ほどが目安ですが、太りやすい体質の犬はその後も継続して与えることが推奨されます。愛犬の体重や体型の変化を見ながら、通常フードへの切り替え時期を判断しましょう。

太りやすさ対策で健康な毎日を

去勢・避妊手術は愛犬の将来を考えた大切な選択ですが、それに伴う体質の変化にも配慮が必要です。

手術後は食欲が増す傾向があるため、なるべく早い段階で体質に合ったフードに切り替えることが、太りにくく元気な体を保つカギとなります。

日々の食事が、愛犬の健康寿命を支える大切な要素であることを忘れずに、無理のない範囲で見直していきましょう。

去勢・避妊手術の費用や助成金、注意点については以下の記事で詳しく解説しています。

👉 犬の去勢・避妊手術にかかる費用|相場・助成金・注意点

こんにちは、愛犬ごはんノート編集部 minamiです。現在は柴犬のムギ(9歳)とザネ(7歳)と暮らしています。

ムギは子犬の頃から皮膚が弱くアレルギー性皮膚炎があり、ザネは内臓が少し繊細。日々の食事が体調に大きく影響するので、これまで20種類以上のドッグフードを試してきました。

成分や原材料について調べるのが趣味のようになり、自分なりに学んだことや、実際に愛犬に与えてきたフードの体験談をこのサイトでご紹介しています。

愛犬の健康に不安がある方や、どのフードを選べばいいか悩んでいる方にとって、少しでもヒントになればうれしいです。

運営者名:愛犬ごはんノート編集部 minami

愛犬の食事管理歴15年以上、20種以上のフード比較経験。

参照・取材方針:公的機関・学術資料を一次情報として優先し、体験談とは区別して解説します。

本記事は一般的情報であり、診断・治療の代替ではありません。医療判断は獣医師へ。